大阪や神戸から少し足を伸ばせば行ける距離にある淡路島。玉ねぎが有名だが、海に囲まれていて海産物も豊富だったり、畜産も盛んだったりと、食の恵み豊かな島だ。

そんな淡路島の海や、島の暮らしに心惹かれたブルワーが立ち上げたのが「NAMI NO OTO BREWING」。名前の通り、波の音が聞こえる海沿いで、地元の農産物の持ち味を活かしたクラフトビールをつくっている。

淡路島ってどんな場所?

大阪から淡路島を経由し四国へ向かう高速バスに乗車。明石海峡大橋を走り抜けて、淡路島へ。渦潮が有名な大鳴門橋を渡れば、徳島県もすぐそこだ。

日本最古の歴史書『古事記』の中では、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)が日本で最初に生み出した島が淡路島だと言われている。

島の東側は大阪湾、西側は播磨灘、南側は紀伊水道と、瀬戸内の海に囲まれている。今回初めて淡路島を訪れて知ったのだが、海もあるし、山もある。魚がいて、牛もいて、酒もあり温泉もある。魅力的なものがたくさんある。

そんな淡路島を、zikkaのイベントなどでも常連の友人のホリさんと一緒に巡ります!

慶野松原から瀬戸内海を眺める

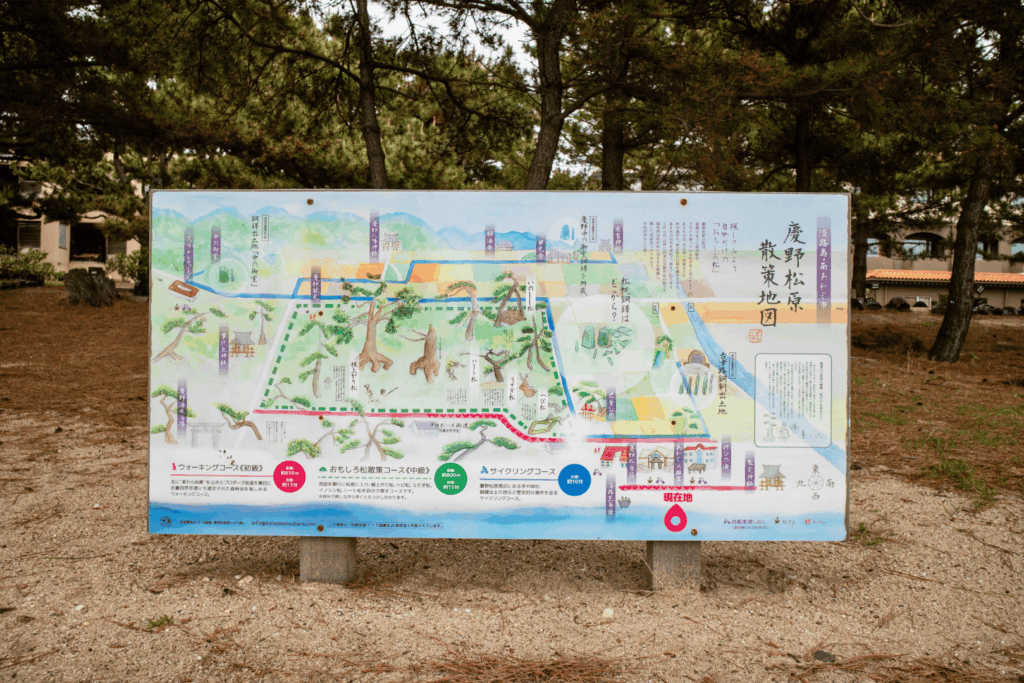

この日はあいにくの天気で、午後からは雨の予報。降り出す前に海を見ておきたいからと、NAMI NO OTO BREWINGのすぐ近くにある慶野松原へ。

レンタカーを駐車場に停めて松林を歩くと、道の先に海が見えてきた。

慶野松原は、「万葉集」にも詠まれた景勝地。約5万本の淡路黒松が生い茂り、白い砂浜が約2.5kmにわたって続いている。国の名勝地指定、「日本の渚百選」「日本の夕陽百選」「日本の水浴場88選」(なぜ88選なのかは気になるところ)にも選ばれている。

快晴の慶野松原の砂浜を見ることはできなかったものの、瀬戸内海の穏やかで雄大な海を眺めることができた。淡路島の旅のスタートとしては申し分なし。

淡路島で採れる良質な土からつくる「淡路瓦」も有名で、三州瓦(愛知県)、石州瓦(島根県)と合わせて、日本三大瓦と呼ばれている。

慶野松原には、地元の中学生が作ったという鬼瓦がずらりと並んでいた。どの鬼も表情豊かで、中学生の柔軟な発想に驚かされて、それぞれの鬼瓦に見入ってしまった。

もともとは瓦屋根を飾る装飾の一種で、社寺の建物の守護神だった鬼瓦。江戸時代に入ると、民家の棟飾りにも使われるようになり、家庭円満を祈るためや、火災や疫病から家を守るために、屋根の上から睨みをきかせていたという。

ちなみに、この後向かうNAMI NO OTO BREWINGは、元々瓦倉庫だった場所でクラフトビールを醸造している。

NAMI NO OTO BREWINGへ

今回の淡路島への旅の目的地、NAMI NO OTO BREWING(ナミノオトブルーイング)に到着。

NAMI NO OTO BREWINGでクラフトビールをつくる河野さんは大阪出身。大学で農業について学び、その後食品加工会社に就職。お酒づくりにずっと興味があったことから、大阪府高槻市の壽酒造(國乃長ビール)に転職し、⽇本酒づくりとクラフトビールの醸造に携わってきた。

奥が深いビールづくりの世界を知るなかで、「いろんな種類のビールを自分でつくりたい」という思いが強まり独立を決意。場所を探す中で淡路島の魅力に惹かれ、醸造場所との出会いにも恵まれ、家族と一緒に移住してきたとのこと。

NAMI NO OTO BREWINGのクラフトビールを初めて見かけたとき、まずユニークで可愛らしいイラストが描かれたラベルに心惹かれた。デザインからハマりがちな私にはドンピシャだった。

また、清酒の酵母を使ったビールをそのときに飲んだのだが、ビールでありつつも日本酒のような風味もしっかりあって、それでいて飲みやすいことに驚いたのを覚えている。

淡路島に訪れたタイミングでリリースされていたなかでは、例えばWAKABAは、淡路島のfarm studioで栽培された新米「縁結び」を使用し、清酒酵母でじっくり3ヶ月低温発酵、熟成させた、「サケイーストエール」というスタイルのビール。フルーツのような甘く華やかな吟醸香に、まろやかな酸味、そしてやさしい米の繊細な旨みが味わえるスペシャルエールだ。

同じく「縁結び」を使用しつつ、WAKABAとレシピを変えてつくったold rookie2(style:DH sake yeast ale)と飲み比べてみるのも面白い。

もう1つ、NAMI NO OTO BREWINGの魅力に感じているのが、地元淡路島の農産物を使ったクラフトビールを多くリリースしているところ。

定番ビールのBELGIAN WHITE with なるとオレンジは、兵庫県洲本市の森果樹園で栽培された淡路島特産の柑橘「なるとオレンジ」を使用。スッキリ爽やかな味わいのベルジャンホワイトだ。

醸造所内も見学させていただいた。河野さんにおすすめのお店などを教えてもらったので、淡路島を巡っていく。

NAMI NO OTO BREWING

住所:兵庫県南あわじ市松帆古津路714-1

営業時間:金曜 11:00 – 15:00、土曜 11:00 – 17:00

Web:https://naminootobeer.stores.jp/

Instagram:@naminootobrewing

※最新の営業時間等はホームページ、SNS等をご確認ください。

TORIKKA TABLEでランチ

NAMI NO OTO BREWINGから車を走らせること10分ほど。海の家だった場所をリノベーションした、淡路島ならではの食材をつかった料理を楽しめるレストラン「TORIKKA TABLE(トリッカ テーブル)」へ。

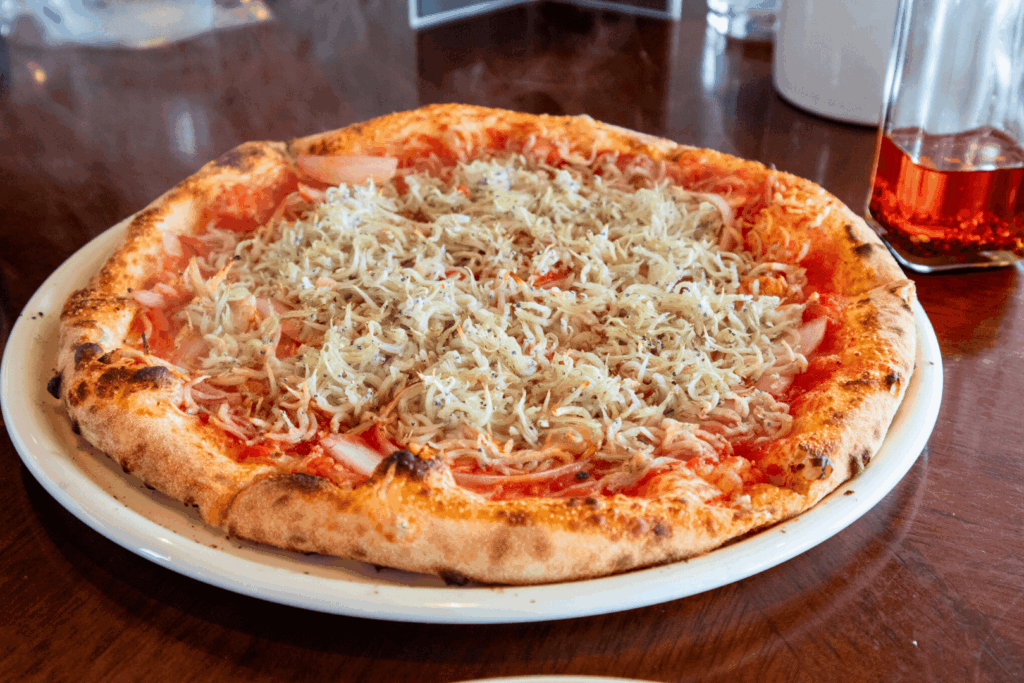

淡路島で採れたシラスを使いお店の窯で焼き上げたピザや、淡路牛のローストビーフなど、淡路食材をランチで堪能した。

TORIKKA TABLEから眺める海もとても綺麗。ちなみに2階はTORIKKA STAYという、海を一望できる貸切の宿になっている。

TORIKKA TABLE

住所:兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2547 TORIKKA 1F

営業時間:11:00 – 17:30(LO.17:00)

Web:https://naminootobeer.stores.jp/

Instagram:@torikka.table

※最新の営業時間等はホームページ、SNS等をご確認ください。

YOKACHORO FOOD BASEで、クラフト缶詰をお土産に

TORIKKA TABLEから車で5分くらいとすぐ近くの、「YOKACHORO FOOD BASE(よかちょろフードベース)」に立ち寄った。

ナチュラルワインや純米酒を取り揃える酒屋さんであり、間引きや摘果などの作物や、一度に多く採れすぎたもの、規格外の農作物を使ったクラフト瓶詰・缶詰の製造・販売も行っている。

店舗の窓から覗いている田んぼ。ここで栽培したお米を使った日本酒「Tri -トリ-」。ソーダで割っても美味しいと聞いて、後日ソーダ割りにして飲んでみたところ、日本酒の味わいはしっかりありつつ爽やかさが増していて、確かに美味しかった。

YOKACHORO FOOD BASE

住所:兵庫県洲本市五色町鳥飼上952

営業時間:木金 13:30 – 18:30、土 12:00 – 18:30

Web:https://yokachoro.theshop.jp/

Instagram:@yokachoro2015

※最新の営業時間等はホームページ、SNS等をご確認ください。

淡路島の自然に触れる、AWAJI EARTH MUSEUM

YOKACHORO FOOD BASEから海沿いを車で走ること40分ほど。淡路島の北部エリアにある、2025年3月にオープンしたばかりの「AWAJI EARTH MUSEUM」に。

野島断層保存館の隣にあり、カフェやショップのほか、ビオトープもある体験型ミュージアム。ショップでは、淡路島の特産品のほか、全国から厳選したエシカルな雑貨がずらり。

店内の冷蔵庫には、NAMI NO OTO BREWINGやAWAJI BEERなど、淡路島のクラフトビールも。ショップで淡路島産の塩や、玉ねぎをつかった素麺などを購入したあと、カフェスペースで淡路島牛乳のソフトクリームを注文して少し休憩。

AWAJI EARTH MUSEUM

住所:兵庫県淡路市小倉173番3 北淡震災記念公園内

営業時間:9:00 – 17:00

Web:https://awaji-earth-museum.com/

Instagram:@awaji.earth.museum

※最新の営業時間等はホームページ、SNS等をご確認ください。

うずの丘 大鳴門橋記念館から鳴門海峡を臨む

淡路島に来たからには大鳴門橋も見ておきたいからと、AWAJI EARTH MUSEUMから一気に島を南下し「うずの丘 大鳴門橋記念館」へ。巨大な玉ねぎのオブジェをSNSなどで目にしたことがある人も多いかもしれない。

大鳴門橋と鳴門海峡を見渡せて、絶好の記念写真スポット。しかしながら昼過ぎから降り出した雨で、悔しくも橋がうっすらと見えるくらいだった。

次に淡路島に来るときは、晴れていることを願うばかりだった。

うずの丘 大鳴門橋記念館

住所:兵庫県南あわじ市福良丙936-3

Web:https://kinen.uzunokuni.com

※各店舗の営業時間等はホームページをご確認ください。

あとがき

1日かけて淡路島を巡ったあと、温泉も堪能。淡路島の雰囲気や食を味わうことができた。とはいえ、1日だと巡れる範囲にも限界はあって、渦潮や他にも気になっていた飲食店などいくつかはお預けとなった。

海、食、お酒など、淡路島の魅力の一端を垣間見た今回の旅。次こそは晴れたタイミングで、改めて淡路島を訪れたい。